大型ディスプレイの上にWebカメラを置くと見下ろした絵になっちゃってイマイチ

みなさんZoomしてますか。わたしはたまにですがやります。最初は顔出しでテレビ電話とかミーティングとか恥ずかしかったですが、人間なんにでもすぐに慣れちゃうもんですね。ただ、いちいち顔が映るのも面倒ということで、最近は音声だけで会議やってる会社とかも多いらしいです。

さて、私はMacBook ProにDELL P2715Qという27inchの4Kディスプレイを繋いで使っています。大変快適です。

Zoomするときはこのモニタの上にLogicoolのC922 ProというWebカメラを置きます。

ただ、27インチクラスのディスプレイだと高さがあるのでそのままだと、自分の顔を上から見下ろすような絵になっちゃうんですよね。顔より頭頂部が強調されるような感じ。

MacBook Pro内蔵のFacetime Cameraだと割と良い感じの位置にあるのですが、それだと画面が小さい。

Zoomで話してる途中で資料をみたりWeb検索したい時もあります。そんな時,やっぱり大画面ディスプレイの方が使いやすいんですよね。

あと、PCでズームしてるときは、音声出力をヘッドホンにしておけば音楽聴いたりYoutube見ながら会議に参加できたりします。こんな時も大画面の方が楽。

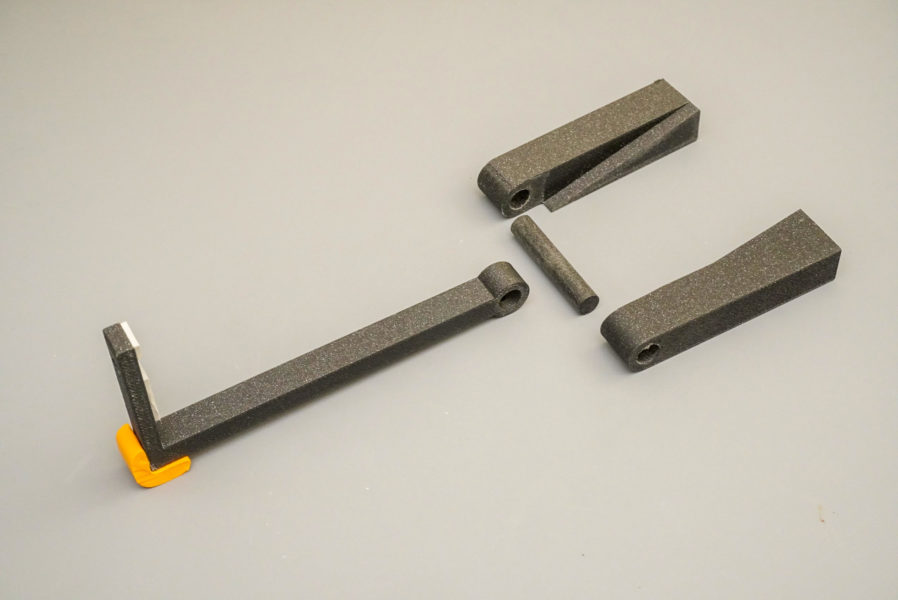

というわけで、大画面でもいい感じの位置にカメラを置けるブラケットを作りました。

可動式になっていて、こんな感じで必要な時だけひっぱり出してきます。

たかが10cm、されど10cm

これで変えられる高さは10cmくらいです。

たかが10cmなんですけど、されど10cm。

モニタ上だとカメラと被写体の距離が近いので、図のように10cm下げるだけでもアングルが大きく変わります。

組み立てを考慮してパーツを分割

最初に木の端材でプロトタイプを作ってサイズなどを決め、そのあとは3D CADで設計をしました。

こういう可動品を作る場合には、3Dプリントと組み立てのしやすさを考慮してパーツを分割することが大事です。

3Dプリンタのデモなんかだと、全部一体モデルで一度プリントしたら可動物ができましたみたいなものがよくありますが、実際はそんな上手くいかないですし、試作と本番の区別が曖昧な趣味の工作では、パーツを適度に分割しておくと部分修正時の再プリントの時間と材料を節約できます。

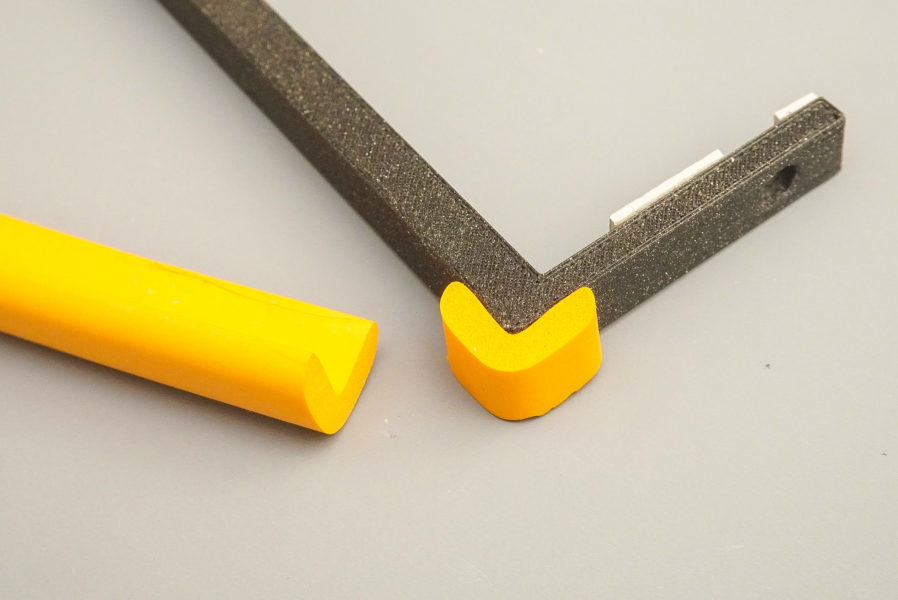

今回の場合は、カメラを取り付けるL状の部品と回転の軸を別部品にしました。

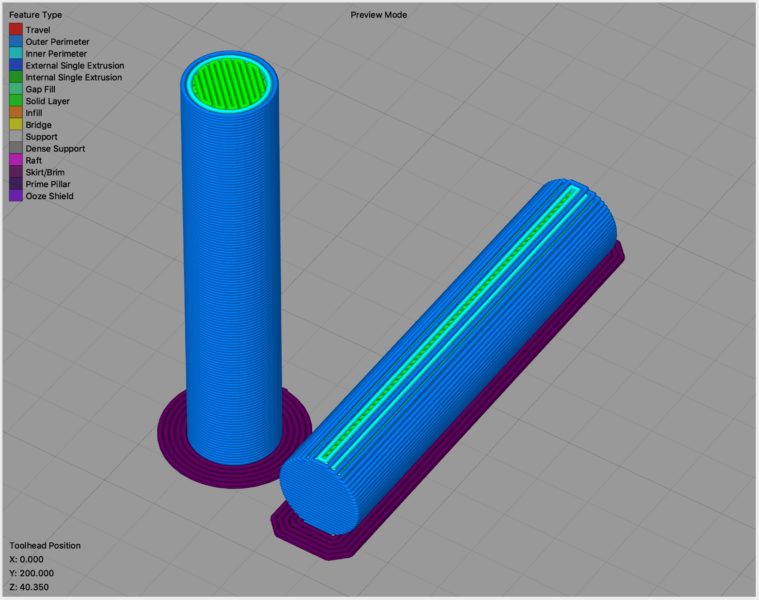

軸とL字のステーを一体化すると、3Dプリントでサポートを沢山必要とするほか、理想的な方向でプリントできなくなります。

積層式の3Dプリンタは印刷するモデルの向きによって滑らかに出せる面が変わるので、モデルの向きはとても大事です。

例えば丸棒は造形ベッドに垂直に立てた状態だと断面の円がなめからに出力できます。

寝かせた状態だと円周に段差が目立ってしまいます。これを目立たせないようにするには積層ピッチ(1回の積層で積み上げる高さ)を細かくする必要があります。積層ピッチを細かくするとそれだけ印刷に時間がかかってしまいます。

そこで今回は軸とL字パーツを分割してそれぞれ理想的な角度で印刷するようにしました。このためピッチを0.3mmと大きくして印刷時間を短縮できました。

ただ、3Dプリントでは穴や軸はなかなか設計通りの寸法になりましせん。コンマ数ミリの誤差は出ます。

私の経験上では、穴は小さめ軸は太めにプリントされます。

設計では穴は直径8.1mm、軸は直径8mmとしてありましたが、プリント結果を実測すると穴は7.8mm、軸は8.1mmでした。

こんな場合には削って摺り合わせます。軸は粗めの紙やすり、穴は丸棒ヤスリでゴシゴシやって適当に嵌まるようにしました。

受け側の横には軸とは垂直に3mmの穴が開けてあります。

軸をはめた後に、ここから接着剤(アクリサンデー)をスポイトで流し込んで固定します。

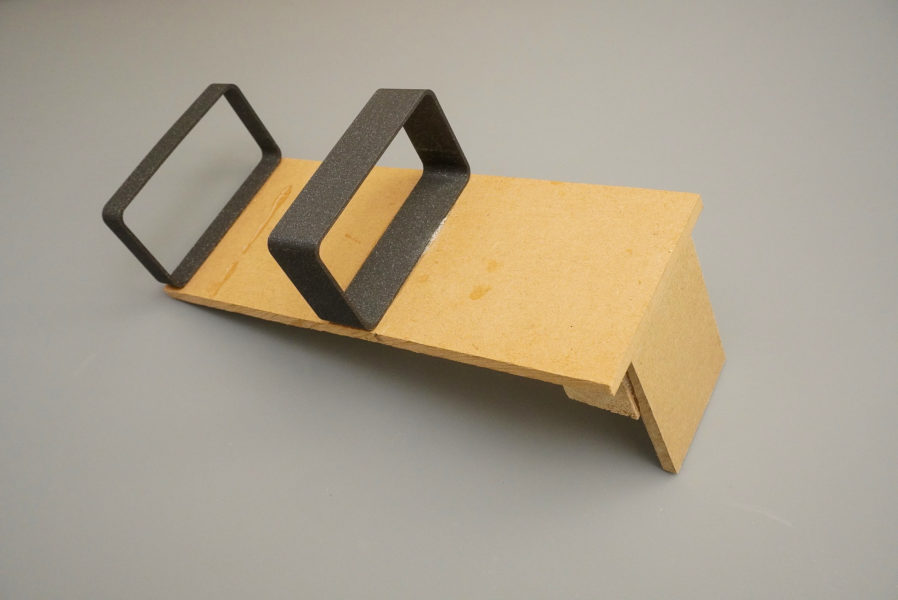

あとは土台となるパーツで左右からカメラブラケット部を挟んで、中央部分を接着。可倒式のブラケットが完成しました。

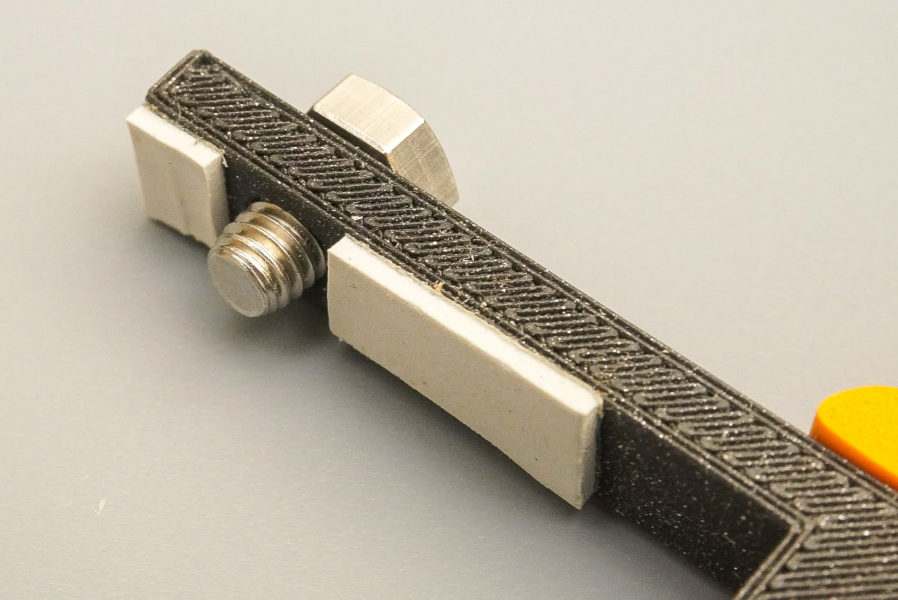

カメラ固定部にインチねじ、シリコンシート、緩衝材を取付

C922 Proには三脚固定用の穴がついています。これを利用してネジ止めします。一般的に三脚ネジは「インチねじ」と呼ばれるサイズです。私はカメラブラケットの類いをよく作るのでたくさん常備しています。

カメラの固定をよくするためにクッション性とすべり止め効果のあるシリコンシートを貼っています。これも便利な常備品。

液晶ディスプレイに当たる部分には緩衝材を貼りました。渋谷東急ハンズの地下で売ってる奴です。

モニタ支柱を利用した取付台を設置

製作したブラケットをモニタ上部に取り付けるための台が必要です。

これはもともとC922 Proを置くために作った台を流用しました。

使用しているDellディスプレイの支柱に合ったリングを3Dプリントし、これをMDF材と百均木材で作った台と合わせました。

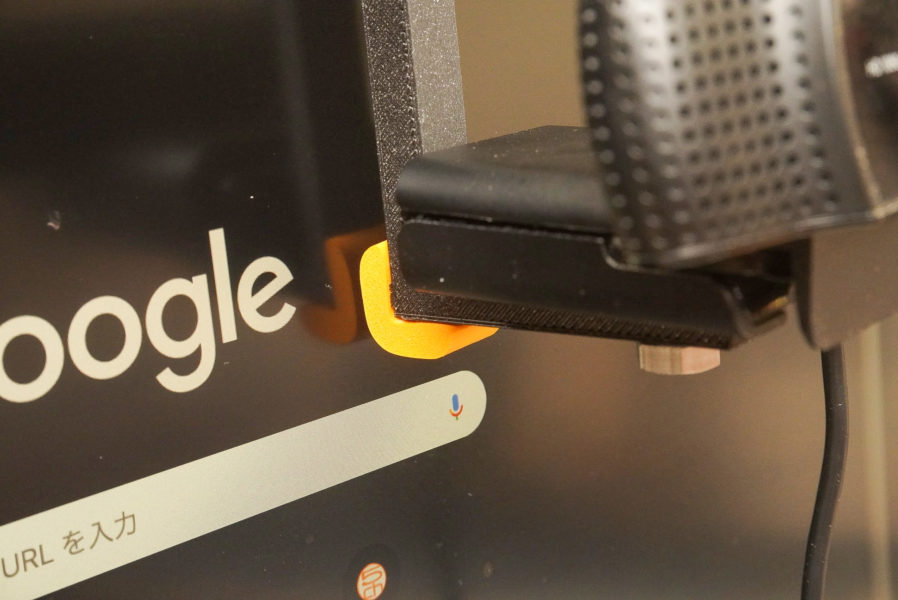

取り付けるとこんな感じ。DELL P2715Qの支柱はとてもしっかりしているのでこれで十分に安定しています。

ネジ止めにすれば良かったと後悔しつつ、とりあえず強力両面テープで留めています

Webカメラを使っていないときの状態。カメラが下を向くのでセキュリティ的にもいいかも知れません。

そんなこんなで完成。結構いい感じです。当然、ブラケットとカメラで画面の一部が隠れますが、ウインドウをずらせば特に不便はありません。まぁビデオ通話や会議中にそこまでガッツリパソコンを使うこともないですよね。

Sketchfabに上げた3Dデータ

3Dプリント用STLデータはSketchfabのページから各パーツをダウンロードして下さい。